展示室

第1展示室

修祓(しゅばつ)

修祓(しゅばつ)とは、祓(はらえ、「はらい」とも)をおこなうこと。

大麻(おおぬさ)

「大幣」とも書き、御麻(おんぬさ)・祓麻(はらえぬさ)とも言う。「ぬさ」は神に奉る物、特に布帛類を言う。 現在、神社では祭場・神饌・祭具・神職・参列者等を祓え清めるのに用いられている。

大 麻

塩湯(えんとう)・塩

塩湯での祓の方法は、潮水を浄火で沸し、大麻(おおぬさ)による所作に続き、榊の小枝で左右左と振りそそぐ。 塩も祓具の一つで、土器に塩を入れて用いる。

塩・塩湯

解縄(ときなわ)・散米

解縄(ときなわ)は、菅・藁・麻・紙等で左綯(ひだりない)・右綯二筋の小さな縄を作り、これを解くことによって、罪穢を解き除く。現在、神社では紙で一寸五分ないし三寸ほどの紙縒(こより)の縄を作り、これを土器に納め、大祓の「大祓詞」を唱える時に、まず右綯、次に左綯を解くのが作法である。

散米(さんまい)は、現在、神社では土器に洗米や切木綿等を加え、これを散供して用いる。

解縄・散米

祓詞(はらえことば)

各種の祓の祈りを奏する詞の総称。普通は、修祓(しゅばつ)の儀に奏するものを言い、大祓式に用いる祓詞は、これを大祓詞と称する。

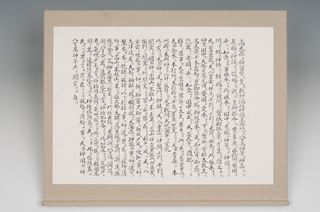

大祓詞