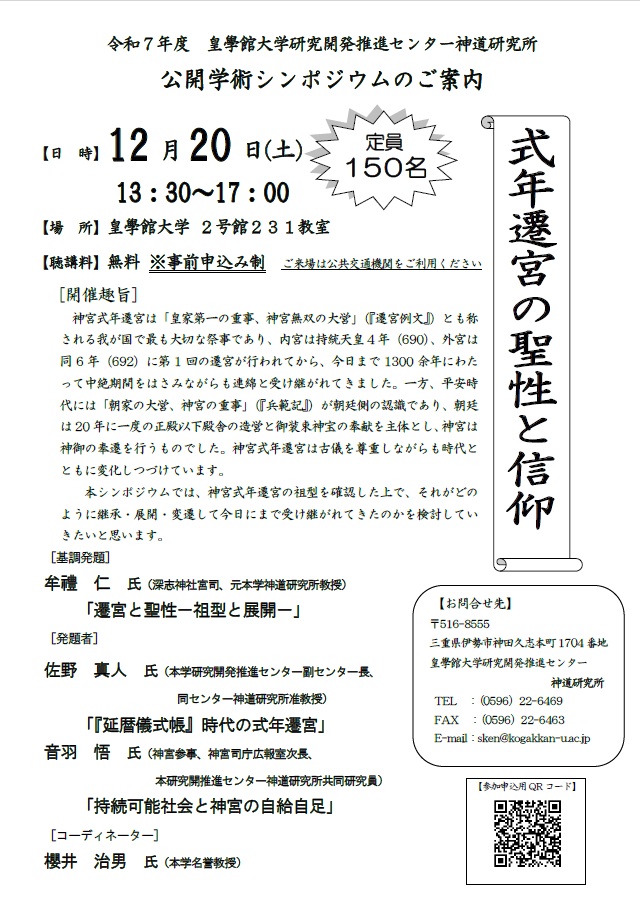

公開学術シンポジウム

第31回「式年遷宮の聖性と信仰」

開催趣旨

神道研究所では過去に「伊勢神宮史研究の現状と課題」(第13回、平成18年度)、「神宮祀官の学問」(第18回、平成23年度)、「古代の祭祀と伊勢神宮」(第21回、平成26年度)と、神宮研究に関するシンポジウムを開催してきましたが、式年遷宮に特化したものは一度も開催していませんでした。神宮式年遷宮は「皇家第一の重事、神宮無双の大営」(『遷宮例文』)とも称される我が国で最も大切な祭事であり、内宮は持統天皇4年(690)、外宮は同6年(692)に第1回の遷宮が行われてから、今日まで1300余年にわたって中絶期間をはさみながらも連綿と受け継がれてきました。一方、平安時代には「朝家の大営、神宮の重事」(『兵範記』)が朝廷側の認識であり、朝廷は20年に一度の正殿以下殿舎の造営と御装束神宝の奉献を主体とし、神宮は神御の奉遷を行うものでした。神宮式年遷宮は古儀を尊重しながらも時代とともに変化しつづけています。

令和7年5月2日に山口祭・木本祭が斎行され、令和15年秋の遷御の儀に向けて第63回神宮式年遷宮がいよいよ始まりました。この「遷宮元年」もいうべき本年に、神宮式年遷宮とは何かを考えることは、神宮祭祀の研究において重要な意義があるといえます。

本シンポジウムでは、神宮式年遷宮の祖型を確認した上で、それがどのように継承・展開・変遷して今日にまで受け継がれてきたのかを検討していきたいと思います。

基調発題

牟禮 仁 氏(深志神社宮司、元皇學館大学神道研究所教授)

「遷宮と聖性-祖型と展開-」

パネリスト

発題1: 佐野真人 氏(皇學館大学研究開発推進センター副センター長、同センター神道研究所准教授)

「『延暦儀式帳』時代の式年遷宮」

発題2:音羽 悟 氏(神宮参事、神宮司庁広報室次長、

皇學館大学研究開推進センター神道研究所共同研究員)

「持続可能社会と神宮の自給自足」

コメンテーター

櫻井治男 氏(皇學館大学名誉教授)

【お申し込み】

チラシのQRコードまたは下記のフォームからお申し込みください。

【お問い合わせ】

〒516-8555

三重県伊勢市神田久志本町1704番地

皇學館大学研究開発推進センター神道研究所

TEL :(0596)22-6469

FAX :(0596)22-6463

E-mail:sken@kogakkan-u.ac.jp

※当日は公共交通機関をご利用いただき、ご来学ください。

(記念講堂前および神道博物館前への駐車はご遠慮ください)